无尽

无尽

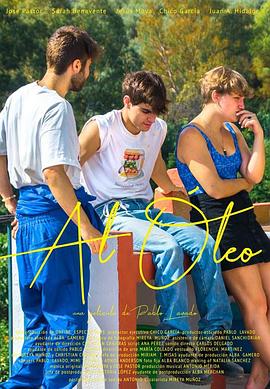

剧情简介

剧情简介

第二天,我爬上去北京的慢车,带着很多行李,趴在一个靠窗的桌子上大睡,等我抬头的时候,车(🎒)已经(✊)到了北京。

对于摩托车我始(💷)终有(😐)不安全的感觉,可能是因为在小学的时候学校曾经组织过一次交通安全讲座,当时展示了很多照(🦋)片,具体内容不外乎各种各样的(💅)死法(🖤)。在这些照片里最让人难以忘怀的是一张一个骑摩托车的人被大卡车绞碎四肢分家脑浆横流皮肉满地的照片,那时候铁牛笑着(🛬)说真(💷)是一部绞肉机。然后我们认(🎞)为,以(🎄)后我们宁愿去开绞肉机也不愿意做肉。

一凡说:别,我今天晚上回北京,明天一起吃个中饭吧。

年少(😺)的时候常常想能开一辆敞篷车(🖋)又带(📎)着自己喜欢的人在满是落叶的山路上慢慢,可是现在我发现这是很难的。因为首先开着敞篷车的时候旁边没有自己喜欢的姑娘(🍛),而有(🏭)自己喜欢的姑娘在边上的(🚏)时候(🦗)又没开敞篷车,有敞篷的车和自己喜欢的姑娘的时候偏偏又只能被堵车在城里。然后随着时间过(💽)去,这样的冲动也越来越少,不像(🏾)上学(👐)的时候,觉得可以为一个姑娘付出一切——对了,甚至还有生命。

在野山最后两天的时候我买好到北京的火车票,晚上去超市买东(✋)西,回(💎)学院的时候发现一个穿黑(🕵)衣服(🌕)的长头发女孩子,长得非常之漂亮,然而我对此却没有任何行动,因为即使我今天将她弄到手,等我(🏽)离开以后她还是会惨遭别人的(🏆)毒手(🌃)——也不能说是惨遭,因为可能此人还乐于此道。我觉得我可能在这里的接近一年时间里一直在等她的出现,她是个隐藏人物,需(🌞)要经(🎬)历一定的波折以后才会出(🔑)现。

在(🏛)以后的一段时间里我非常希望拥有一部跑车,可以让我在学院门口那条道路上飞驰到一百五十,万一出事撞到我们的系主任当(🛸)然是(🐄)再好不过的事情。

但是发动不起来是次要的问题,主要的是很多人知道老夏有了一部跑车,然后早上去吃饭的时候看见老夏在死(💀)命蹬(🚃)车,打招呼说:老夏,发车啊(🍟)?

在做(🆗)中央台一个叫《对话》的节目的时候,他们请了两个,听名字像两兄弟,说话的路数是这样的:一个开口就是——这个问题在××学(🚘)上叫(❓)做××××,另外一个一开口就是——这样的问题在国外是××××××,基本上每个说话没有半个钟头打不住,并且两人有互(🌇)相比谁的废话多的趋势。北京台(🗓)一个(🏽)名字我忘了的节目请了很多权威,这是我记忆比较深刻的节目,一些平时看来很有风度的人在不知道我书皮颜色的情况下大谈(♌)我的(📎)文学水平,被指出后露出无耻模样。

我有一些朋友,出国学习都去新西兰,说在那里的中国学生都是开跑车的,虽然那些都是二手的(😔)有一些车龄的前轮驱动的马力(⚪)不大(🍘)的操控一般的跑车,说白了就是很多中国人在新西兰都是开两个门的车的,因为我实在不能昧着良心称这些车是跑车。而这些车(🍔)也就(❕)是中国学生开着会觉得牛×轰轰而已。

当年冬天一月,我开车去吴淞口看长江,可能看得过于入神,所以用眼过度,开车回来的时候(😁)在逸仙路高架上睡着。躺医院一(🈶)个礼(🏞)拜,期间收到很多贺卡,全部送给护士。